一度購入すると、リピートしたくなる商品づくり。

ウッディジョーの取扱品目は、船舶や帆船、城郭、寺社仏閣、塔など、約80種類で、新作も毎年発表している。倒産した企業の事業継承というリスクを背負いながら、創業からまだ20年に満たない期間でこのように事業を拡大できているのには理由がある。それは、木製模型ファンの心を掴み続けるものづくりを徹底しているからだ。同社は業界で唯一、レーザー加工で作ったパーツを導入。それによって格段に模型の精密度が向上した。「実物の再現を目指したリアルさが、ウッディジョーの特徴です」と常木氏は自信を持って紹介する。だがここで、一つ疑問が生まれる。精密度、リアル感を追求するということは、部品が微細になり製作が難しくなるのではないか?手先が器用な人しかつくれないのでは、お客様は限られてしまうだろう。そこで同社では、時間をかければ誰でもつくることができる設計を念頭におくようにしている。「同封する組み立て説明書には、工程ごとに写真を掲載。部品をどの順番で、どんな向きで組み立てればいいのかを分かりやすく解説しています。時間はかかるかもしれませんが、必ず組み立てられるようにしているのです」。一般的な説明書よりもページ数も写真も多く、手間も時間もかかっている。商品の仕上がりだけでなく、お客様の組み立て方まで考えたものづくりをしているからこそ、リピートするお客様が後を絶たないのだ。

ものづくりへの情熱が、実際の商品にも宿る。

会社も軌道に乗りお客様の数も増えているが、常木氏は今も現場主義を貫いている。それは周りのスタッフが頼りないということではなく、常木氏自身が、ものづくりに携わっていたいという気持ちが強いからだ。常木氏の娘でありウッディジョーのスタッフである五条氏に伺うと「今も商品開発をしていますし、企画や設計との会議にも参加しています。今年77歳になりますが、ものづくりの熱量は変わらず凄いですね。本当に情熱的。全体の責任者としてスタッフとの意見交換は、現場でしょっちゅう行なっています」と教えてくれた。次第に熱を帯びてくるので、周りからは喧嘩に見えることもあるという。しかしそれは、良い商品をつくるためという共通の思いがあるからこそできる、お互いの意見交換だ。今でも現場で指揮をとる常木氏の行動力はそれだけではない建築などの模型を開発する際には設計図が必要になる。同社に営業はいないので、関係各所に足を運び設計図や資料を探しに行くのは、常木氏だ。「設計図だけではなく、例えば城などの現存する建築ならば、実際に私が写真を撮りに行きます。あらゆる方向から撮影し、設計に生かすためです」。木製模型ファンが納得のいくものづくりができているのは、こうして足で稼いだ設計図や画像などの資料、そして各スタッフの情熱が集積した成果であることに他ならない。

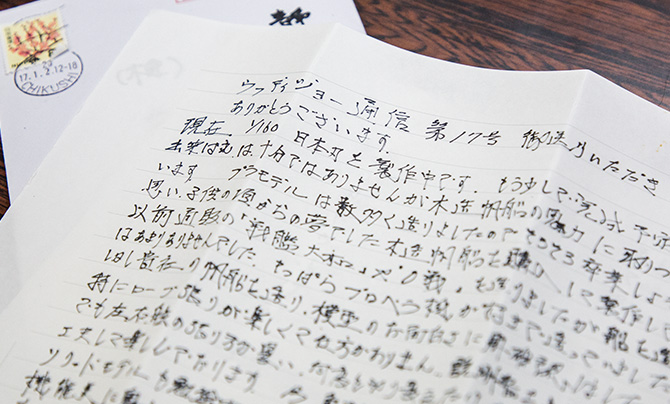

お客様同士が交流できる場でもある「ウッディジョー通信」。

ウッディジョーでは、会員向けの情報誌「ウッディジョー通信」を年に3~4回発行している。一般的な会員誌は、発行側からの情報発信が主な内容だ。しかし同誌は、会員からの投稿が多いのが特徴。「皆さんご自身が製作した模型写真を送ってくださいます。これは開発作者冥利につきますね」。同誌は会員同士の交流の場にもなっており、会員が実際に製作した模型の紹介だけでなく、製作過程での感想、さらにはプライベートな内容のものまである。「印象に残っているものがあります。その方は実際の飛鳥IIのクルーズを奥さんと楽しんだ方でした。しかし奥さんは亡くなってしまい、もう一緒に乗ることはできません。そこで自分でつくった飛鳥IIを見ながら、奥さんとの楽しかった時を思い出して飲んでいるというものでした。こんな手紙をもらってしまうと嬉しくてね。涙が出てきてしまいますよ」と常木氏は話してくれた。いつまでも現場に立ち、労を惜しまず商品開発を行なっているのは、このように心から喜んでいるお客様たちと手紙やメールを通してふれ合えるからだろう。これからの展望を伺うと、「今以上にお客様が喜ぶ商品を発表し続けて行きたい」という言葉が返ってきた。次は、どんな商品で木製模型ファンを喜ばせるのか。今後もウッディジョーの動向からは目が離せない。